後継者がいないことで困っていたり、廃業に追い込まれている企業が増えています。

会社を維持していくためには、そのような状況に追い込まれないように、次世代のことを考えて後継者を育てるなどの準備が必要です。

本記事では、なぜ後継者がいない会社が増えているのかというところから、具体的にどう対策を打っていくのかというところまで、網羅的に解説していきます。

日本の後継者問題の現状

(引用元:https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p221105.pdf)

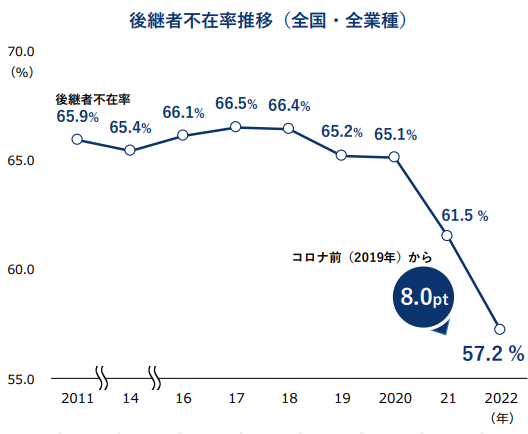

ここ数年、日本企業の後継者不在問題が叫ばれていますが、2022年に回復の兆しが見られました。

帝国データバンクの2022年の調査によると、2022年の後継者不在率は57.2%を記録し、2011年の調査以降初めて6割を下回りました。

しかし、不在率が下がったとはいえ、6割弱の企業が依然として後継者不在の問題を抱えています。

(引用元:https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings230323_1.pdf)

(引用元:https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/sme_findings230323_1.pdf)

加えて、日本政策金融公庫の2023年の調査では、経営者の57.4%が廃業の意思を示しています。

以上のデータから、日本企業の後継者不在問題は決して楽観視できる状況ではないことがわかります。

次章では、後継者がいない会社が存在してしまう理由を深堀りしていきます。

後継者のいない会社が存在している理由

後継者がいない理由は多岐にわたります。

ここでは代表的なものを4つ取り上げて解説いたします。

- 少子高齢化に伴い人材が不足している

- 後継者の資金力が不足している

- 後継者を育てるための準備が遅い

- 経営者にとって廃業のハードルが低い

少子高齢化に伴い人材が不足している

社会全体の変化でもある少子高齢化は大きな原因の1つといえます。

後継者となる世代の母数が少ないため、自ずと後継者候補が見つかりにくくなります。

後継者候補が見つからないと経営者もその座を降りることができず、結果的に経営者の高齢化も進んでしまいます。

後継の適任者を見つけることができず、廃業を選んでしまうケースも少なくないでしょう。

後継者の資金力が不足している

後継者は社長に就任すると同時に、株式も取得して会社の所有と経営の一致を図るのが一般的です。

しかし、株式の取得には相応の資金が必要になるため、たとえ経営能力があっても、資金力がない人物には託すことができません。

後継者の資金力不足により、経営者交代がうまくいかない場合があります。

後継者を育てるための準備が遅い

経営者の事業承継に対する準備が遅れることも後継者不足に繋がります。

事業承継には十分な準備期間と綿密な承継計画が必要です。

しかし、日々の仕事の忙しさからなかなか手を出せないという経営者も多いのではないでしょうか。

一般的に後継者候補の育成には5〜10年必要と言われています。

後継者としても、育成環境が整っていない企業を後継したいとは思わないでしょう。

以上の理由から、育成期間を見越した準備を行わないと、承継したいときに後継ができないという状況になりかねません。

経営者にとって廃業のハードルが低い

経営者の中には、「自分の会社なのだから、廃業しようと承継しようと、自分の好きにしていい」「廃業しても誰も困らないだろう」と考える人も少なくありません。

中小企業の場合、従業員の生活があるので簡単には廃業を選択できませんが、大企業に比べると廃業の心理的なハードルは低いといえます。

会社の将来性が見えなかったり、会社がなくなっても大丈夫だろうと思う経営者にとっては、後継者を探そうと思うこと自体が難しいのです。

廃業のハードルの低さも後継者不在率を上げる原因になっています。

後継者にとって魅力的な会社とは?

後継者がいない会社がなぜ存在してしまうのかについて解説してきました。

では、後継したいと思ってもらえる会社はどのような特徴を持っているのでしょうか。

今回ご紹介する4つのポイントを踏まえ、魅力的な会社を作っていきましょう。

- 事業に将来性がある

- 財務状況が安定している

- 後継者が働きやすい職場環境がある

- 後継者教育のフォローが手厚い

事業に将来性がある

事業に将来性がないと判断できる会社を継ぎたいとは思いません。

株式会社ニッセイ基礎研究所の「就業意識調査」によると、子どもが親の事業を承継しない理由として、「親の事業に将来性・魅力がないから」という項目が全体の45.8%を占めています。

この結果は、後継者にとって、事業内容が後継するかどうかを判断する際の大きな基準になっていることを示しています。

そこで、会社や事業に将来性があるかをチェックすることをおすすめします。

将来性がある企業の特徴を以下に挙げておきます。

- 業界の景気が良い

- 社会のニーズが高い

- ロボット化できない仕事をしている

- 人材の定着率が高い

成長中の業界だったり、人々の生活に必要不可欠な商品・サービスを展開している会社は将来性があるといえます。

加えて、発展してきているAIにもとって代わられない仕事内容で、かつ、従業員の定着率が高い会社も魅力的に映ります。

以上の4項目を参考に、自社の事業内容や業界自体を見直してみるのも良いでしょう。

後継者を探す際は、いかに自社の事業が魅力的なのかをアピールしてみるのもおすすめです。

財務状況が安定している

後継者にとって、企業の財政状況も後継するかどうかの大きな判断基準となります。

誰しも売上が不安定で、負債を抱えているような会社を継ぎたいとは思わないでしょう。

赤字企業を引き継ぐと、後期者が負債の返済をしなければならず、場合によっては後継者自身の財産も失ってしまうため、継ぐには相当な覚悟が必要になります。

魅力的な企業にするために、財務状況の改善を図りましょう。

キャッシュフローの状況や経常運転資金、債務償還年数を分析することで現状の財務状況を定量的に把握した後、金融機関からの借入れなどの負債状況を見直し、財務体質を改善します。

最後に業績管理や経営指標による管理、財務担当者の育成などをPDCAサイクルで回して、持続可能な財務体質を維持していきます。

財務改善を行うことで、堂々と財務状況を見せられるような健全な経営をしましょう。

後継者が働きやすい職場環境がある

後継者にとって、後継先の企業環境は重要です。

新しい後継者を受け入れる雰囲気が社内にないと、継いだ後になって従業員とのコミュニケ―ションが上手くいかず、経営が上手く回らなくなる可能性も考えられます。

先代経営者が前もって後継者の考え方や人柄を社内に共有したり、後継者と従業員のコミュニケーションを促す飲み会を開催したりなど、後継者が気持ちよく働ける環境を整えることが大切です。

後継者のフォローが手厚い

上で挙げた株式会社ニッセイ基礎研究所の同調査では、親の事業を承継する理由として、「自分には経営していく能力・資質がないから」という項目が全体の36%を占め、「親の事業に将来性・魅力がないから」という項目の次に多くなっています。

会社側が後継者を手厚くフォローし、育成をサポートすることで、後継者は安心して会社を継ぐことを決断できるでしょう。

後継者の決断を後押しできるように、育成期間を十分に確保した承継のスケジュールを押さえておくなど、先代経営者は後継者に寄り添う姿勢を見せることが大切です。

後継者がいない会社がとれる選択肢は?

魅力的な企業作りを心掛けているけれど、それでも後継者が見つからないという場合があります。

その際にとり得る選択肢が3つありますので、それぞれ解説いたします。

- M&Aを行う

- IPO(株式公開)を行う

- 廃業する

M&Aを行う

M&Aにより会社を売却することで、後継者不足問題の解決だけでなく、対価として経営者に現金などの収益をもたらします。

日本政策金融公庫が2021年に行った調査によると、2021年4月〜9月の間だけでも、譲渡を希望している会社が615件存在するのに対し、譲受企業は1,193件存在しています。

つまり、売り手市場となっているため、M&Aをしてもらいやすい状況にあります。

それだけでなく、抱えている従業員の安定した雇用、積み上げてきたノウハウの維持も実現できるため、メリットの多い手法といえるでしょう。

事業や会社の売却が完了するまでに、交渉やデューデリジェンスなどで時間がかかってしまうため、その点だけ注意が必要です。

IPO(株式公開)を行う

上場できるほど資金や企業の成長がある場合、IPO(株式公開)も後継者不足を解決する1つの手段となります。

IPOを行うことで、多額の売却益を得ることができ、事業承継やM&Aに必要な資金の調達が可能になります。

加えて、上場することで企業価値が向上し、魅力的に思ってくれる後継者も増えるかもしれません。

ただし、上場の成功確率の低さや、上場するための多額のコストを考えると、IPOの実現性はあまり高いとはいえません。

廃業する

全ての手を尽くしたけれども後継者が見つからなかった場合は、廃業という選択肢も見据えなくてはなりません。

廃業をすれば、経営から撤退できるため精神的負担が減り、将来性や健康問題などの不安も解消します。

しかし、従業員の雇用ができなかったり、取引先や顧客など社外の関係者に迷惑を掛けたり、借金を残す可能性もあるため、デメリットも多い選択肢です。

廃業自体にもお金がかかるため、相応の資金と心の準備が必要になってきます。

廃業と清算、倒産、破産、解散などの違いは?意味や手続きの流れも解説

近年、経営者の高齢化と後継者不在の状況が原因でより一層件数が増えている「廃業」。帝国データバンクの調査でも、日…

後継者のいない会社を卒業しましょう

廃業を免れるためにも、会社の価値を高め、魅力的な企業作りを行うことが重要です。

業績が良いに越したことはありませんが、それだけでは魅力的な企業とは言えません。後継者が働きやすい環境や、経営をフォローしてくれる体制などがあって、はじめて後継者に魅力的に映ります。

後継者のいない会社を脱し、後継したいときに後継できる状態を整えておきましょう。

MACコンサルティンググループでは、後継者に関する悩み、事業承継やM&Aに関するご相談をいつでも承っております。

後継者の方が経営者としてのスキルを身に付けるための後継者育成塾も行っておりますので、ぜひご参加ください。

- 起業して経営者になる

- 出世して経営者になる

- 後継して経営者になる

- フランチャイズを開業して経営者になる

※本記事は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。

詳しくは当センターへお問い合わせいただくか、関係各所にお問い合わせください。